【開催レポート更新】2025.8.11 江戸時代の本にふれよう!-和綴じのミニ本づくり-

ワークショップ

開催日(期間)

2025年8月11日(月)

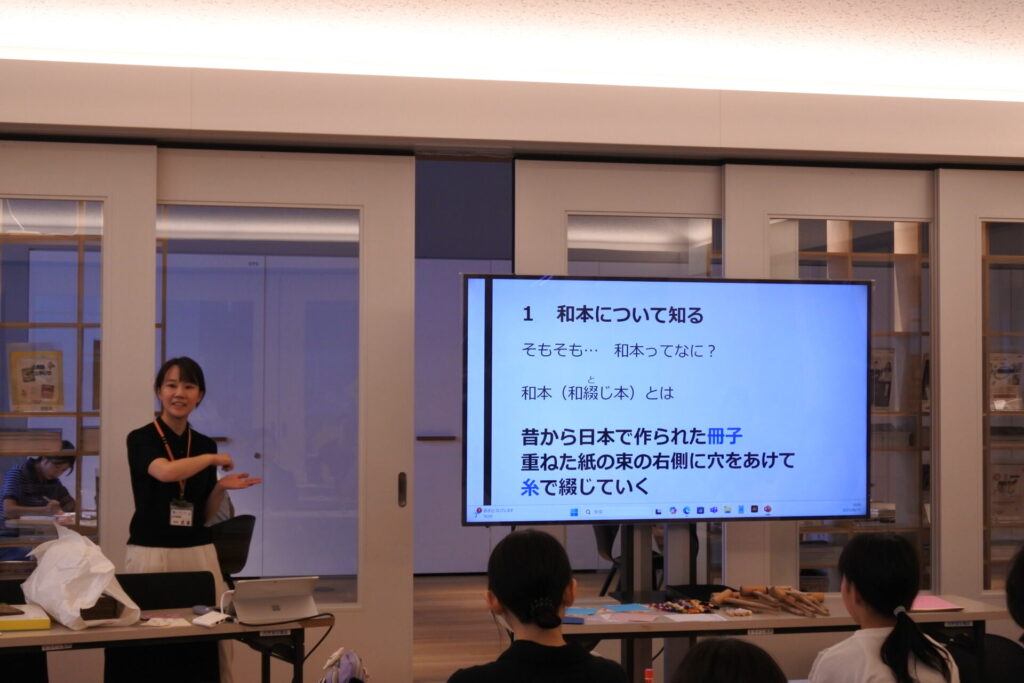

「江戸時代の本にふれよう! ―和綴じのミニ本づくり―」は、長岡市立化学博物館 学芸員の武藤真由さんが教えてくれました。

まずは和本についてのレクチャーがありました。

昔の日本は巻物に文字を書いていましたが、「最後の部分がちょっとだけ読みたい」という時も、全部開いて、また戻す必要がありました。そんな当時の日本人にとって、「本」は画期的なものだったことでしょう!

次に、江戸時代の本づくりについても教えてもらいました。当時は絵入りの恋愛小説や、新潟のおもしろい話を掲載した「北越奇談」など、様々な本が出版されていたそうです。出版は完全分業制で、出版社が「作者」に依頼し、「彫師」が版木を彫り、「摺師」が紙に摺る仕事をしていました。まるで時代劇のような「江戸時代の作業絵図」を見せてもらい、参加者の皆さんも当時の出版業を想像できたのではないかと思います。

それから実際に明治時代の教科書を触ってみました。紙が薄い! 現在の教科書がとてもずっしりした本に感じられます。

いよいよ和綴じの本の制作です! 表紙、裏表紙になる画用紙を選んだら、型紙を当てて切ります。中に白い紙束をはさみ、千枚通しで6つの穴を開けます。針に糸を通し、お手本の紙を見ながら穴に針を通していきます。苦戦しながらも、全員が思い思いのミニ本を完成させました!

夏休みの学び。ぜひ、家に帰ってから、アレンジ版にも挑戦してみてくださいね。

~アンケートより~

(参加者)

・作るのが難しかったけど、できてよかったと思いました。和本を初めて作ったから「こんな作り方をするんだ!」とびっくりしました。

・和本の知識を知り、楽しく作れました。

・自分の好きな色を使って本ができて良かった。

(保護者)

・わかりやすく教えていただいた。本の歴史も知ることができて勉強になった。

・ただ作るだけじゃなくて説明が分かりやすかった。

江戸時代の流行をつくった本や浮世絵の出版文化。

特に「役者絵(やくしゃえ)」や「美人画(びじんが)」は、今言えば「アイドル雑誌」や「ファッション雑誌」に近い存在でした。

本の歴史を学びながら、好きな模様や柄でオリジナルのミニ和本をつくってみましょう。

※和本の作成に木槌や針、糸を使います。

- 開催日

- 2025年8月11日(月) 10:00~11:30

- 会場

- ミライエ長岡 3F ミライエハウス

- 対象

小学4~6年生とその保護者

- 定員

10組(抽選)

- 参加費

500円

- 持ち物

筆記用具

- 申込み

2025年7月1日(火)~2025年7月29日(火)

抽選結果はメールで8月1日(金)までにお送りします。

以下のドメインを受信できるように設定をお願いします。

@city.nagaoka.lg.jp- 主催

長岡市

- 講師

長岡市立科学博物館 学芸員 武藤真由さん

講師から一言:

当日は江戸時代につくられた本物の和本を読むこともできます。楽しく江戸時代の文化にふれてみよう!- お知らせ事項

・お子さん1人につき保護者1人同伴でご参加ください。

・申込をしていないお子さんの同伴はお控えください。

・キャンセルする場合は速やかにご連絡ください。

・お子さんの送迎については、保護者の責任でお願いします。

・駐車場代は自己負担になります。

・お申し込みの際に記載いただいた内容は、本ワークショップ運営に必要な範囲で講師や協力企業と共有します。

・定員を超えた場合は、市内在住の方を優先します。